9月8日(金)、本学は第2回3大学連続ワークショップ「ウクライナ復興そして未来を考える」を片平キャンパス「知の館」にて開催し、オンラインを含め約70人が参加しました。

ロシアによるウクライナ侵攻は予断を許さない状況ですが、国際社会では、ウクライナの復興を見据えた議論が活発化しています。本ワークショップは、このことを受け、東北大学、上智大学、慶應義塾の3大学が共同で企画・開催したものです。本ワークショップは連続ワークショップの第2回にあたり、第1回ワークショップは6月30日に上智大学で開かれ、第3回会合は12月4日慶應義塾大学で開催される予定です。

冒頭、大野英男総長は、開会の辞において、日本はこれまで、第二次世界大戦の荒廃から発展を遂げ、度重なる自然災害にも国を挙げて復興に取り組んだ経験と知見を生かし、防災や世界の復興に対し貢献を果たしてきたこと、また、大学には、被災の経験と教訓を科学的に検証し発信するだけでなく、社会の変革を牽引し、国際的な研究・教育コミュニティの連帯を支える使命があるとし、ウクライナの復興に向け国際社会がコミットメントを表明する中、3つの大学が結集しウクライナ復興の在り方を考えることは大変有意義であると述べました。

続いて、本学災害科学国際研究所所長の栗山進一教授が、基調講演を行いました。その中で、国際的に掲げられてきた災害に関する取り組み目標について、および東日本大震災を受けて2012年4月に本学に設置された災害科学国際研究所(IRIDeS)の取り組みの歩みについて、紹介されました。また、災害科学国際研究所をはじめとする研究機関によって積み重ねられてきた知見が果たし得るウクライナ復興への貢献の可能性についての示唆が説かれました。特に、復興には被災地の地域文化への敬意と理解が必要であり、そのためにも被災した歴史資料の救済と知見を共有することの重要性が述べられました。

次に、登壇者6名による講演が行われ、ウクライナの現状についての紹介や、復興に向けた示唆が述べられました。

慶應義塾大学理工学部の伊香賀俊治教授からは、高血圧や循環器疾患は生活環境にも起因すること、また断熱性や適切な暖房設備といった住環境が人々の健康に密接に関わることが指摘され、建築・都市環境工学の知見からウクライナ復興支援につながる貢献の可能性が示されました。

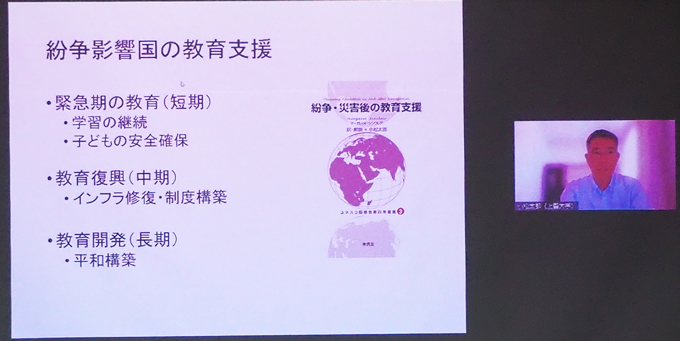

上智大学総合人間科学部教育学科の小松太郎教授は、ボスニア・ヘルツェゴビナからオンラインで参加しました。講演では、ODA事業として日本国内の自然災害時に対応した臨床心理士のチームにより行われる予定の子どものメンタルケアに関する教員研修、オンライン国際協働学習としてウクライナ・カトリック大学と上智大学で実施したオンライン合同ゼミなど、災害の影響を受けた人々に対する教育支援の取り組みに関する複数の事例を取り上げつつ、教育による平和構築や日本による貢献の可能性が述べられました。

本学グリーン未来創造機構兼災害科学国際研究所の永見光三教授からは、自然災害からの「復興過程を通じて災害リスクを削減し国や社会のレジリエンスを増加させる」というBuild Back Betterの考え方を手掛かりに、ウクライナの復興について読み解きが試みられました。その中で、ハザード暴露の削減・制御が重視される自然災害からの復興に対して、戦後復興におけるBuild Back Betterでは、絶対条件として、地域の物理、経済、社会、制度(ガバナンス)、環境、文化面における多面的な脆弱性を復興過程で改善する必要性が説かれました。そして、一部の脆弱性のみを表面的・一時的に削減しても不十分であること、そして各要素の脆弱性が他の要素の脆弱性を引き起こすという因果関係の見極めが重要であることが述べられました。

本学災害科学国際研究所災害医療情報学分野の藤井進准教授からは、ロシア侵攻下のウクライナにおけるSNS :「X」(旧「Twitter」)の分析を通して、戦禍や被災下など研究者が現地に赴き情報を得ることのできない危険な状況下でも、人々の医療需要とメンタルヘルスの分析を行える可能性について論じられました。特に、メンタルヘルスに関連するツイートの内容が時間の経過により変動していたことから、戦況下にいるウクライナの人々の精神状態の変動が示唆されることが説かれました。また、関連死を防ぐための長期的支援とフォローアップの必要性や、これら知見を活かして、将来における未曾有の災害により被災した地域の状況把握に役立つであろうことなど、将来の課題や展望についても述べられました。

本学災害科学国際研究所災害文化アーカイブ研究分野のユリア・ゲルスタ(Julia Gerster)助教からは、ロシア侵攻下におけるウクライナの人々の間で「喪失のヒエラルキー」が存在し、このような被害の差は東日本大震災の被災者の間でも存在していたことが述べられました。この喪失のヒエラルキーは、被害を受けた者同士の間、または被害者と被害を受けていない者の間に被害や喪失の格差を生み、人々が自らの被害や経験について話せなくなる可能性があることが指摘されました。そして、震災の経験をモチーフにしたアートプロジェクトや演劇などの日本の事例を紹介し、ウクライナの人々が自身の被害や経験を語り、人々に伝えるための手掛かりになるだろうという示唆が述べられました。

講演の最後に、ウクライナ・オデーサ国立土木工学・建築大学学部3年生で、現在本学短期交換留学受入プログラムに所属しているマルガリタ・ゴールディナ(Margaryta Goldina)さんが登壇しました。講演では、ロシアの攻撃により自身が生まれ育った街や、そこに暮らす人々、そして自身の生活が一変してしまったことについて、自らの経験を踏まえて紹介されました。また、ウクライナが復興を目指すにあたり、ミサイル攻撃等により倒壊した住居の再建だけでなく、がれきの処理や文化財の修復、これらに取り組むための制度・組織運営など、多くの課題があり、復興のために日本の災害復興に関する知見が重要であることが説かれました。最後に、本学や日本の人々によるウクライナの支援に対する感謝の意が述べられました。

続いて、外務省国際協力局政策課長の菅原清行氏からオンラインにてコメントが寄せられました。コメントの中で、日本政府の取り組みを紹介するとともに、日本の戦後の荒廃から復興を遂げてきた経験や、特に東北の地において東日本大震災をはじめとする幾度もの自然災害から復興してきた経験を活かして、ウクライナの復興に役立つよう貢献してゆくことは大きな可能性を秘めているとし、本ワークショップの意義に対する期待を述べました。

各登壇者からの講演・コメントの後、本学副学長・理事の植木俊哉国際法政策センター長から、本学の佐藤源之名誉教授が開発した地雷探知機「ALIS(エーリス)」を活用した地雷や不発弾の除去の取り組みが紹介され、「ALIS」がウクライナの復興に向け供与されていることなどが述べられました。

最後に、参加者からの質問を踏まえたパネルディスカッションを行い、ウクライナ復興に関する議論の更なる掘り下げ、盛況のうちにワークショップは終了しました。

最終回となる第3回ワークショップは12月4日(月)に慶應義塾大学で行われる予定です。